为进一步推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实,深入推进“大思政课”建设,依托陕西丰厚的红色文化资源培根铸魂,激励广大师生赓续红色血脉、缅怀革命先烈、感悟革命精神、厚植爱国情怀,筑牢理想信念,铸牢中华民族共同体意识。今年4月底至5月,民族教育学院组织师生分别奔赴延安、梁家河、宝鸡等地,开展“行走的思政课”红色研学实践活动,在历史与现实的交融中追溯初心、感悟使命。

在延安

追溯革命历史,领悟延安精神

欲知大道,必先为史。师生们首先抵达杨家岭,沿着青石板路走进革命领袖旧居与中共七大会议场地。窑洞内简陋的木桌、煤油灯和补丁衣物,与墙上悬挂的革命历史照片交相辉映,无声诉说着那段艰苦卓绝却又激情燃烧的岁月。在这里,师生们深刻感受到革命先辈们在艰难环境下坚守信仰、顽强奋斗的精神,对延安精神中坚定正确的政治方向、解放思想实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生、艰苦奋斗的创业精神有了更直观的认识。

师生们来到枣园革命旧址。作为中共中央书记处所在地,枣园的窑洞群与中共中央书记处小礼堂保存完好。当年毛泽东常在这里秉烛夜读、撰写文章,《为人民服务》《纪念白求恩》等光辉著作均诞生于此。讲解员讲述的“幸福渠”修建往事,展现了党中央与群众同甘共苦、共谋发展的鱼水深情,让大家对“全心全意为人民服务”的宗旨有了更深刻的体悟。

聆听历史回响,传承红色基因

走进延安革命纪念馆,丰富的文物、详实的史料、逼真的场景复原,全方位展现了延安时期中国共产党领导人民进行革命斗争的光辉历程。师生们认真聆听讲解,驻足凝视每一件展品,——从布满弹孔的军旗到边区群众支援前线的布鞋,从《论持久战》手稿到根据地生产的农具,大家深入了解延安作为中国革命圣地的重要意义,更加深刻地领会延安精神“自力更生、艰苦奋斗”的丰富内涵与时代价值,从历史中汲取继续前进的智慧和力量。

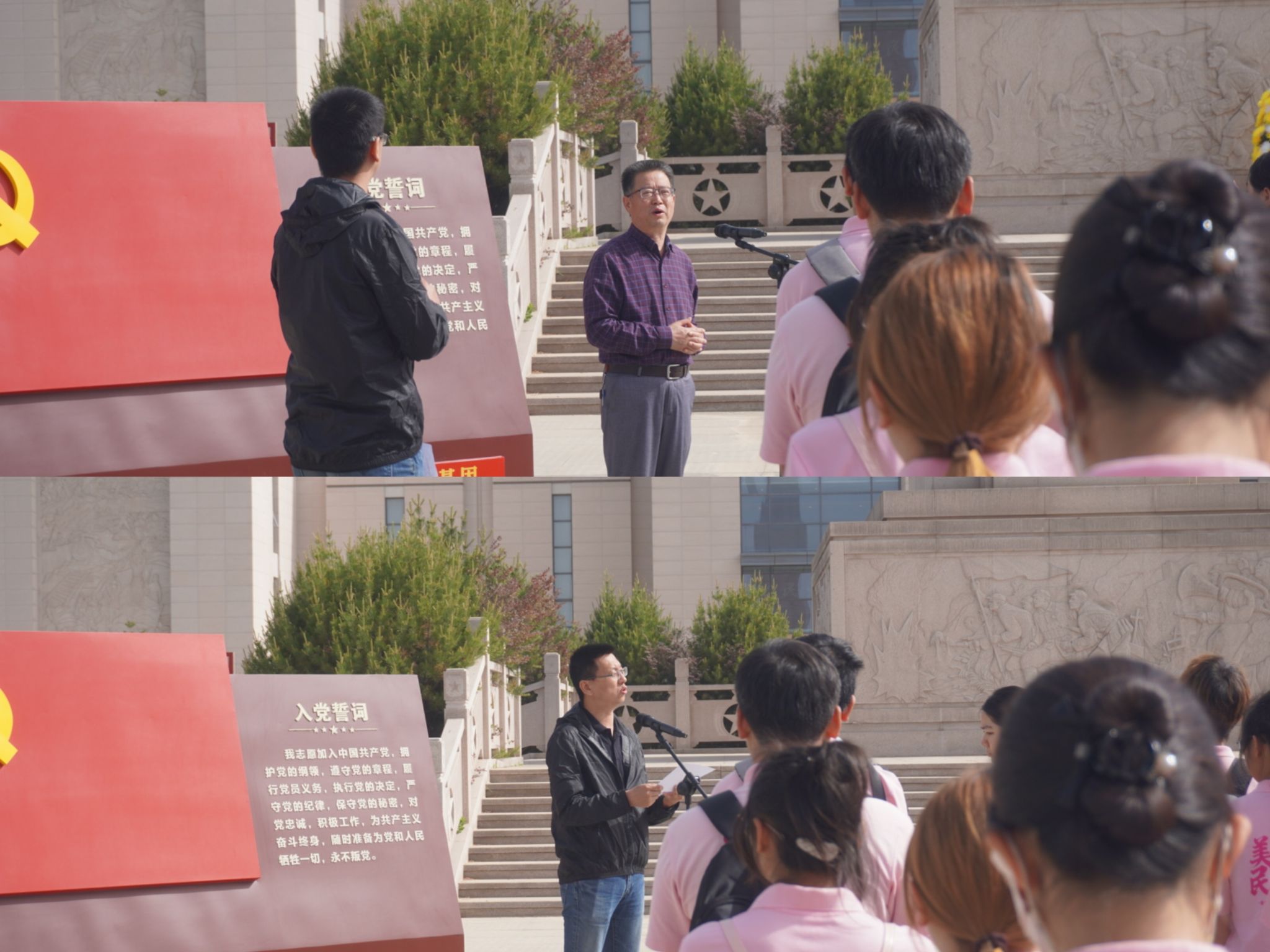

在延安革命纪念馆前,学院党总支书记郑生忠带领师生开展了一堂生动的现场教学课。他以中国共产党百年奋斗历程为主线,结合延安时期革命历史,深刻阐释了这片红色土地在中国革命进程中的里程碑意义,并向青年学子提出三点期望,勉励大家在新时代新征程中书写青春答卷。他指出,延安精神是中国共产党人的精神谱系中璀璨的明珠,青年一代要从党的光辉历史中汲取奋进力量。他强调,当代青年应做到:一要坚定理想信念,筑牢思想根基,以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机,深刻感悟红色政权、新中国、中国特色社会主义的来之不易,深刻领悟传承党的优良传统对加强党的作风建设的极端重要性,始终胸怀“国之大者”;二要铸牢中华民族共同体意识,像爱护自己的眼睛一样爱护民族团结,像珍视自己的生命一样珍视民族团结,以实际行动夯实国家统一、社会稳定的根基,建设各民族共有精神家园;三要不负青春,努力学习知识,在学习中增长知识、锤炼品格,勇于担当时代使命,将个人理想融入民族复兴伟业,以“请党放心,强国有我”的担当,在科技创新、乡村振兴等各领域贡献青春智慧。

参观结束后,师生们步行前往王家坪革命旧址,这里曾是中央军委和八路军总部所在地。在军委礼堂旧址,斑驳的木质座椅与墙上的抗战地图,重现了当年军事会议的紧张氛围;彭德怀、朱德等将领的旧居内,简朴的陈设与作战沙盘,见证了革命先辈指挥千军万马的峥嵘岁月。讲解员重点讲述“延安双拥运动”的起源,展现了“军爱民、民拥军”的优良传统,让师生们深刻认识到“团结就是力量”的革命真理。

探寻知青岁月,感受为民情怀

梁家河,这片承载着习近平总书记知青岁月的土地,处处彰显着奋斗与奉献的印记。师生们走进习近平总书记当年居住过的窑洞,重走他曾经劳作的道路,感受那段艰苦却充实的知青生活。从打井和修建淤地坝,到建沼气池以改善生活,师生们深刻体会到习近平总书记与人民群众同甘共苦、一心为民的深厚情怀,以及不畏艰难、勇于担当的奋斗精神。

在梁家河研学行程中,中共延川县委党校高级讲师袁红叶以现场教学形式为师生讲授《习近平的知青生活和他的群众观》,通过历史维度与现实观照的深度融合,系统阐释了“人民至上”理念的实践根基。袁老师以知青下乡的时代背景为切入点,生动还原了青年习近平在梁家河插队时扎根群众、艰苦磨砺的成长轨迹:从与村民同吃同住同劳动的基层历练,到带领群众打淤地坝、建沼气池的攻坚实践;从在困境中坚定信仰三次写入党申请书的思想升华,到担任大队党支部书记期间创新发展思路、改善民生的实干担当。课程特别聚焦习近平总书记知青岁月的双重收获——既掌握了“把屁股端端地坐在老百姓这一面”的群众工作方法,更铸就了“以人民为中心”的价值立场,最终升华为新时代青年“自找苦吃”的精神启示。这场沉浸式教学引导学员深刻体悟:梁家河的“大学问”本质是人民立场的历史具象化,当代青年唯有将个人理想融入人民事业,才能在服务群众中实现人生价值。

在宝鸡

缅怀革命先烈,弘扬爱国精神

五月,沿着老一辈革命家的足迹,师生们前往走进宝鸡扶眉战役纪念馆和中国青铜器博物院进行学习参观,进一步接受爱国主义教育和革命传统教育。师生们来到宝鸡扶眉战役纪念馆,缅怀在扶眉战役中英勇牺牲的革命先烈。学院党总支书记郑生忠通过沉浸式革命传统教育课,系统阐释解放战争关键战役的战略决策、战役进程、军民协作及精神遗产,深刻剖析其扭转西北战局的历史地位,并结合新时代国际国内形势,以“三个必须”勉励青年:以革命先辈为镜校准价值坐标,以红色基因铸魂夯实信念根基,以民族复兴为任践行知行合一,号召全体师生将个人理想融入党和国家事业,在传承红色血脉中砥砺初心,在服务民族复兴中锤炼本领,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年,为铸牢中华民族共同体意识、实现各民族共同繁荣贡献青春力量。

在庄严肃穆的氛围中,师生们整齐列队,面向革命烈士纪念碑敬献花篮、鞠躬默哀,向为国家和人民英勇献身的先烈们致以最崇高的敬意。随后,在讲解员的引导下,师生们参观纪念馆,深入了解扶眉战役的全过程。馆内陈列的一件件文物、一幅幅图片,生动再现了当年战役的激烈与残酷,让师生们真切感受到革命胜利的来之不易,更加坚定了传承红色基因、弘扬革命精神的决心。

感悟青铜文明,坚定文化自信

鉴往知来,向史而新。研学活动的最后一站,师生们走进宝鸡青铜器博物院。2024年9月10日,习近平总书记曾来过这里,为传承和弘扬中华优秀传统文化指明了方向。步入博物院展厅,师生们被一件件造型精美、工艺精湛的青铜器所吸引。从何尊上首次出现的“中国”二字,到墙盘上记载西周历史的铭文,每一件文物都承载着深厚的历史文化内涵。

在参观过程中,师生们认真聆听讲解,仔细观摩展品,仿佛穿越时空,与古老的青铜文明对话。通过对青铜器的了解,师生们深刻感受到中华优秀传统文化的博大精深,进一步领悟到“中国”二字背后的历史底蕴和文化价值,坚定了文化自信。大家纷纷表示,要传承和弘扬中华优秀传统文化,让古老的文明在新时代焕发出新的生机与活力。

脚下浸染着革命热血的每一寸红土,都是立德铸魂的鲜活教材;耳畔回响的每一个红色故事,都是传承信仰的精神火炬。民族教育学院始终将红色基因融入育人血脉,把红色教育作为铸魂育人的核心课程,贯穿人才培养全周期、全链条。

此次研学实践是学院红色育人体系的创新探索,为师生搭建起跨越时空的精神桥梁。通过沉浸式场景教学与历史现场对话,让青年学子在触摸历史脉搏中感悟初心使命,在今昔对照中汲取前行力量。当课堂从教案延伸到革命圣地,当文字转化为可触可感的记忆,红色教育便完成了从知识灌输到精神洗礼的升华。

展望新征程,学院将持续拓展红色育人维度:以铸牢中华民族共同体意识为主线,厚植文化根脉,守护“何尊”铭文中“宅兹中国”的文明基因;以“功成不必在我,功成必定有我”的境界担当,引导青年将个人奋斗融入民族复兴洪流;以“请党放心,强国有我”的青春誓言为号角,鼓励学子到祖国最需要的地方建功立业。让红色精神在社会主义现代化强国的壮阔实践中焕发时代光芒,让青春芳华在传承赓续中绽放永恒光华,谱写属于新时代青年的奋斗史诗!